サイト内検索

洗濯機の洗濯パンに備わっている排水口を、しっかり見たことはありますか?

もしかしたら見た事あると言う方は意外と少ないかもしれませんね。

普段は洗濯機が置いてあって、排水口の汚れやつまり具合はトラップを取外さないと目に見て分かりません。

水が溢れてきた等のトラブルが発生して初めてどれだけ汚れていたか気づくという人もいるでしょう。

そんな洗濯機の排水口が詰まる原因は以下が考えられます。

- 洗濯物の繊維やほこり

- 風呂の残り水を使用する場合は垢や石鹸カス

- そもそも日頃から定期的に掃除しにくい場所である

- 節水型の洗濯機が増え流れる水量が少ない

今回の記事は洗濯場つまりが起きた対処法としてまとめていますが、普段のお掃除の方法としても非常に役立つ内容です。

掃除の仕方を覚えておけば定期的にメンテナンスができるので、ぜひ参考にしてみましょう。

目次

洗濯排水口つまりが起きた時の簡単に出来る修理方法

ご家庭の水回りには排水口がありますね。キッチンやバスルームの排水口なども、つまってしまうと大変ですが、洗濯機の排水口がつまると洗濯中の排水が室内に溢れるなどして被害が広がってしまう場合もあります。

慌てて電話して専門の修理業者の人に来てもらう事も一つの手ですが、一刻も早く修理したいのなら、自分で直せるかもしれない方法も知っておくのが良いでしょう。

排水口がつまる主な原因や、その修理方法について、詳しくご紹介していきます。

洗濯機の排水口がつまる主な原因と対処方法

洗濯機の排水口がつまる主な原因には、洗濯物の繊維カスや付着している毛やほこり、などが水と一緒に流れて排水口内に蓄積していき、かたまりとなってしまうことがあります。

洗濯機を買ったばかりの頃は、排水口内も繊維ゴミや汚れなどがまだ溜まっていなくて、全て洗濯の排水と一緒に流れていってしまうのですが、少しずつ汚れが付着していき、次第に大きなかたまりとなった結果、つまってしまうのです。

また、お風呂の残り湯を洗濯に使うのも、つまりやすくなる原因となります。洗濯物だけでなく、お風呂の残り湯に入っている毛やほこり、垢なども水と一緒に洗濯機の排水口に流れ込んでしまうので、よりつまりやすくなってしまうといえるのです。

また、お風呂の残り湯を洗濯に使うのも、つまりやすくなる原因となります。洗濯物だけでなく、お風呂の残り湯に入っている毛やほこり、垢なども水と一緒に洗濯機の排水口に流れ込んでしまうので、よりつまりやすくなってしまうといえるのです。

そして、洗濯機の機種にも排水口がつまりやすくなる原因があります。それは、節水型ということでも人気のドラム式洗濯機のことです。

少ない水で洗濯することができるのが節水のためによいドラム式洗濯機ですが、排水口に流れていく水量が少なくなるため、つまりの原因となる毛やほこり、垢などが水と一緒に流れにくくなって、つまりやすくなるのです。

では早速、対策と修理方法を確認していきましょう。

洗濯機のフィルターを掃除する

洗濯排水口が詰まる原因を上述しましたが、もう一つ大きなポイントがあります。それは洗濯機本体のフィルターです。

洗濯機は衣類を洗濯するものであり、様々な水流を起こすことによって汚れを落とします。

その「洗い」や「脱水」の時に出る衣類の繊維カスや毛やほこりが必ず水の中に入っていきます。その繊維カスや毛やほこりを取り除くために洗濯機のフィルターがあるのです。

ただし、フィルターで全てのゴミを取り除けるわけではありません。どんなに気を付けてこまめにフィルターの掃除をしていても一定量のゴミは排水口に流れていってしまうのも事実です。

しかし、定期的に洗濯機のフィルターを掃除することが詰まりを起こしにくくし、症状も軽度に抑える最も効果的な対策なのです。

フィルターがゴミでパンパンになったら掃除をするという方もいると思いますが、これは間違いです。この時点で掃除をしても、かなりのゴミが排水口に流れてしまっています。フィルターは、未使用の状態でも全てのゴミが取り除ける訳ではありません。ゴミが溜まれば溜まるほど、フィルターをスルーしていくゴミの量が増えます。なので、定期的に細目にフィルターの掃除をしましょう。洗濯物の量や頻度は家庭によって違うと思いますが、まずは2週間に1回はフィルターの清掃をしてみましょう。

排水口が見えるように洗濯機を移動します

次に排水口がつまっているかどうかを確認するために、排水口が見えるように洗濯機を移動します。

このとき、洗濯機の機種によっては、かなりの重量があり、女性一人ではもちろん、男性でも二人いないと動かせないことがあります。特にドラム式洗濯機は基本的に二人で移動させます。

このとき、洗濯機の機種によっては、かなりの重量があり、女性一人ではもちろん、男性でも二人いないと動かせないことがあります。特にドラム式洗濯機は基本的に二人で移動させます。

その場合は、無理に動かそうとすると洗濯機が故障してしまったり壁や床を傷つけてしまったりすることも考えられるので、専門の業者に頼むことをおすすめします。

家庭で動かせるような重量の機種の時でも、給水ホースの長さによっては、移動の際に水栓が引っ張られ給水管や水栓の破損につながることがあるので、給水ホースを外して注意しながら動かしましょう。

また洗濯機を動かすときには、コンセントを繋いだままにしておくと危険なので、必ずコンセントを抜いてから動かすようにしてください。

洗濯機移動の手順、ポイントを以下にまとめましたので、確認して行きましょう。

- 洗濯蛇口を閉める

- 洗濯給水ホースを取り外す

- 洗濯排水ホースを排水エルボから外す

- コンセントを外す

- 洗濯機を移動する

・ハンドルタイプでもレバータイプでも時計回りに回して閉めます。

・給水ホースの中には水が入っているのでタオルを添えながら蛇口側と洗濯機側の接続を外しましょう。

蛇口側はストッパーのピンを外し、人差し指と親指で先端部を引き寄せてからホースを引き抜きます。洗濯機側はネジ接続になっているので先端部を反時計回りに回して取り外します。

※給水ホースを取り外す時は絶対に蛇口を締めて下さい。普通の蛇口の場合は外した瞬間に大量の水が出ますし、緊急止水弁付きの場合は急激な圧力がかかり「ボンッ」と言う音と共に緊急止水弁が壊れてしまう事があります。

・排水ホースを外したら洗濯機の側面に固定しないと移動の時に残り水が出てきたり引っ掛かる事があります。

※テープは養生テープを使いましょう。剥がした時に跡が付かないのでおすすめです。絶対にNGなのはガムテープです。手では切れますが、剥がした時に跡が付きやすいです。

・コンセントもブラブラしていると、どこかに引っ掛けたり足を引っ掛けたりして切れてしまう恐れがあります。まとめて養生テープで洗濯機の側面や上面に固定しておくと良いでしょう。アースは長いので外さなくても大丈夫な事が多いですが邪魔になったり気になったりする様であれば、取り外してコンセントと一緒にまとめておきましょう。

・壁に手を挟んだり、洗濯機を足に乗せてしまったりしないよう気を付けながら移動しましょう。

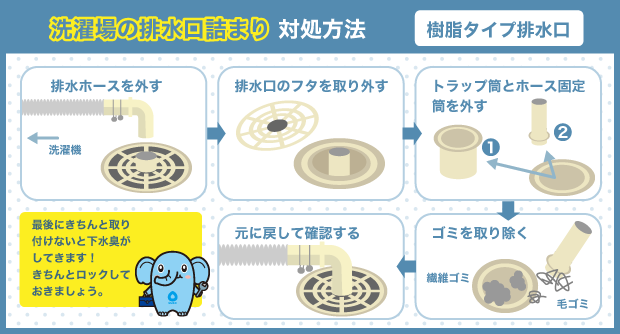

排水エルボを取り外します

洗濯機を動かして排水口が見えたら排水エルボを取り外します。

洗濯機を動かして排水口が見えたら排水エルボを取り外します。

エルボとは、L字型をした接続管のことで、英語ではエルボー(Elbow)という、人間のヒジに形が似ていることから、英語の読みそのままが名称となったものです。

エルボの外し方は、難しいことはなく、上に引っ張れば引き抜けます。

排水口の蓋を取り外します

排水エルボが外れたら、排水口の蓋を取り外します。

排水トラップを取り外します

排水トラップとは、下水の臭いが、室内に入ってこないように、水で蓋をしておく仕組みのことです。この排水トラップを取り外したら、排水口にたまっている汚れが見えてきます。排水口の掃除をするときは、排水トラップの部品も一緒に掃除しておきましょう。

洗濯機の排水溝つまりを掃除する方法を教えます

排水口の掃除の方法は、いくつかのものがありますが、その中で皆さんでも掃除しやすい4つの方法をご紹介しましょう。

どの掃除方法でも、排水口の周辺が濡れたり汚れたりするのを予防したり掃除したりするために、ビニールシートや使い捨ての雑巾や布、新聞紙などを用意しておきましょう。

手の汚れを防ぐためには、ビニール手袋を使います。

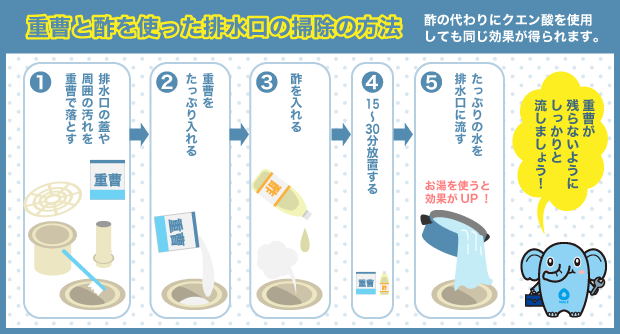

洗濯排水溝の掃除法①重曹と酢を使う

まずは、重曹と酢を使った掃除方法のご紹介です。

- 排水口の蓋や周囲の汚れを重曹+歯ブラシで落とします

- 排水口に重曹を入れます

- 酢を入れます

- 15分~30分放置します

- たっぷりの水を排水口に流します

重曹を小さな容器に入れておいて、歯ブラシにつけながら排水口の蓋や周囲の汚れを擦り落としていきます。

周囲がキレイになったら、排水口に直接重曹を入れます。重曹の量は、排水口が見えなくなるくらい多めにいれます。

重曹の上から、酢を入れていきます。重曹と酢が反応して、しゅわしゅわし続けるようになったら、入れるのをストップしてください。

重曹と酢が、しっかりと反応するように、15分~30分放置します

放置した後は、たっぷりの水を排水口に流し込みます。このとき、お湯を使うとより効果が上がります。

重曹が残っていたら、白くこびりついてしまうので、しっかりと流しておきましょう。

酢の匂いが気になる人は、クエン酸を使うと、同様の効果を得られます。

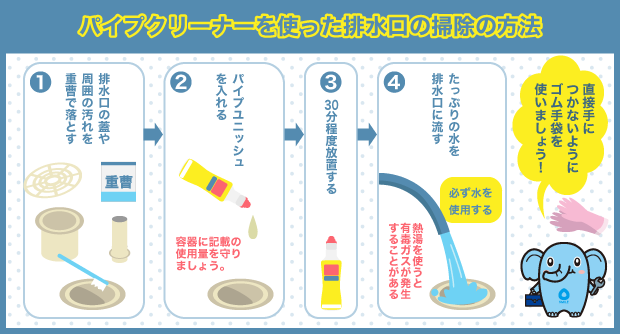

洗濯排水溝の掃除法②パイプクリーナーを使う

市販のパイプクリーナーにはいくつかの種類がありますが、ここでは、パイプユニッシュを使った掃除法をご紹介します。

- 排水口の蓋や周囲の汚れを重曹+歯ブラシで落とします

- 排水口にパイプユニッシュを入れます

- 30分放置します

- 水を一気に流し入れます

重曹を小さな容器に入れておいて、歯ブラシにつけながら排水口の蓋や周囲の汚れを落としていきます。

パイプユニッシュの容器に、使用量が記載されているので、使用量を守って使ってください。

パイプユニッシュが十分に反応するように、30分ほど放置しておきます。

放置した後は、たっぷりの水を排水口に一気に流し込みます。このとき、効果が上がりそうだと熱湯を使ってしまうと、有毒ガスが発生することもあるので、必ず水を使ってしっかり流してください。

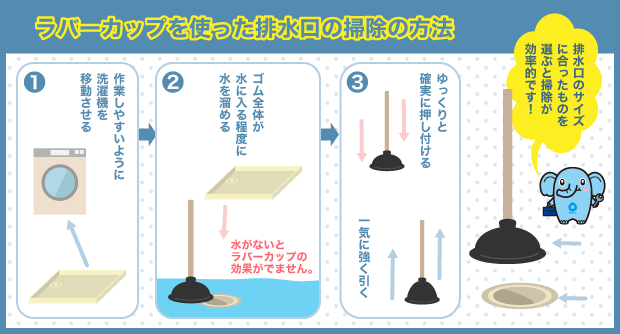

洗濯排水溝の掃除法③ラバーカップを使う

ラバーカップといったら、トイレつまりを解消するときに使うものというイメージがありますが、排水口のつまり掃除にも使えます。

- カップを排水口にかぶせます

- 持ち手を強く引きます

ラバーカップを排水口にかぶせる時に、カップの上まで水がたまっている状態でないと効果がないので、水がたまっていなかったら、ためてからかぶせましょう。

※そのため洗濯排水口つまり気味でないと使えないでしょう。

またラバーカップにはサイズが色々あるので、排水口のサイズに合ったものを選ぶと、つまり掃除が効率よくできます。

ラバーカップを排水口にかぶせる時は、ゆっくりと確実に押し付け、引くときには、持ち手を一気に強く引きます。そうすることで、排水口の中につまっているものの位置がずれたり、吸い上げられたりして、つまりが解消される事があります。

動画で解説!ラバーカップの使い方

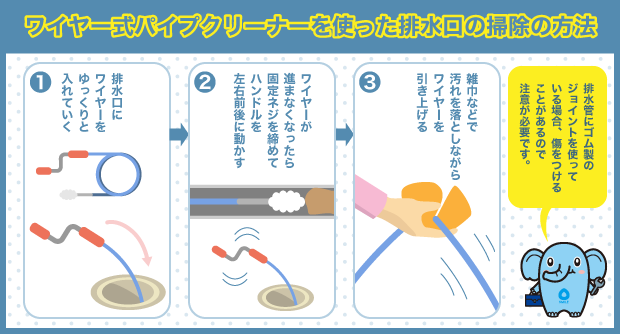

洗濯排水溝の掃除法④ワイヤー式パイプクリーナーを使う

次に、ワイヤー式パイプクリーナーを使った掃除の方法をご紹介します。

通常はトラップから排水管が直結されていることが多いのですが、排水管の取り回しの関係でアキレスジョイント(ゴム製ジャバラ管)を使用していることがあります。その場合は、ワイヤーを無理に入れると擦れて穴が空いたり突き抜けたりするので、注意しながら使うようにしてください。

- 排水口にワイヤーの先端を入れていきます

- 固定ネジを締めます

- クランクハンドルを左右に動かします

- ワイヤーを引き上げます

ワイヤー式パイプクリーナーのワイヤーは、本体にネジで固定してありますが、まず固定ネジを緩めてからワイヤーの先端を排水口に入れていきます。手でゆっくりと排水口の中にワイヤーをいれていき、進まなくなったところがつまっているところと考えてよいでしょう。

ワイヤーが進まなくなったら、排水口の上3cmから5cmくらいのところにハンドルの先が来るようにして、固定ネジを締めます。ワイヤーを長く余らしてるとハンドルを回しにくくなるで、短くなるように縛っておくと良いでしょう。

ワイヤーが入ったら、クランクハンドルを左右に動かし、ワイヤーを回転させます。

ワイヤーを何回か回したら、今度は引き上げていきます。

このとき、ワイヤーには排水管内の汚れが付着しているので、雑巾などを握った手でワイヤーを持ち、もう片方の手で引き抜くことで、汚れを落としつつワイヤーを引き上げることが可能です。

排水トラップを戻して水を入れます

排水口の掃除が終わったら、先ほどきれいにしておいた排水トラップを戻します。排水トラップの中にコップのような部分があるので、ここに水を入れておきましょう。

これは封水と言って水を入れておかないと、空気の通り道ができて下水の臭いが室内に上がってきてしまうので、必ず忘れないようにしましょう。

また、トラップをしっかり締めておくことも大切です。

戻すときに、トラップを回すと、カチッとロックがかかるようになっています。

ロックがきちんとかかるように締めておかないと、やはり下水の臭いが室内に上がってきてしまいます。

※洗濯パンによってはロックできないタイプの物もあり、その場合はネジの溝を合わせて締めます。

洗濯排水トラップは基本、手で脱着します。固い場合は工具を引っ掛けて取り外しますが、引っ掛かりが小さい為、固いと次回取り外す時に苦労しますので締め込み過ぎないように注意しましょう。更に、年月が経つと汚れでヌルヌルしてより外しにくくなります。

蓋を戻します

排水トラップが元通りになったら、蓋も戻します。

排水エルボを戻します

排水トラップを元に戻したら、排水エルボを取り付けます。

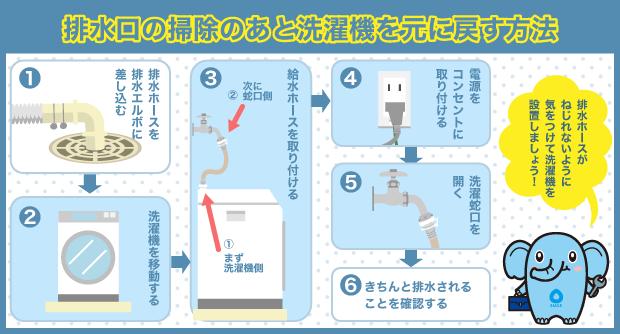

洗濯機を元の位置に戻します

排水口がきれいに掃除されて、元通りになったら、洗濯機を元の位置に戻します。

- 洗濯機を移動する

- 給水ホースを取り付ける

- 電源をコンセントに取り付ける

- 洗濯蛇口を開く

洗濯機を防水パンに乗せる前に排水ホースを排水エルボにしっかり差し込んでから乗せ、

排水ホースがねじれたり洗濯機の足で潰したりしないように気を付けましょう。

まず洗濯機側を取り付けます。ホースの先端部を時計回りに回して取り付けます。

次に蛇口側はホースの先端部を人差し指と親指で引き寄せてから洗濯蛇口に差し込み、最後にストッパーのピンを引っ掛けて取り付けます。

蛇口は反時計回りにゆっくりと開きましょう。給水ホースから水漏れしないか確認します。

すべてが元通りになったら、洗濯機を脱水モードにして、ちゃんと排水されるかどうか確認してみてください。

スムーズに水が流れていけば修理は成功です。

まとめ

今回は自分でもできる洗濯場排水口のつまりの修理方法について、簡単な方法をご紹介しました。

トラップの清掃で洗濯排水つまりが解消されたらよいのですが、それでも解消されない場合は当店へご連絡ください。

また排水口が洗濯機の真下にあって移動させないと見れない場合は、嵩上げして掃除しやすい状況にする事ができる場合もあるのでそういったお悩みなどもお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

洗濯機を使用すると排水口から水が逆流します。つまりですか?

すぐに水が引く場合や時間が経つと徐々に引いていく場合も下水管内や排水口のトラップ部分に流れを悪くする原因があるでしょうからつまりと考えて良いでしょう。

排水口が床に取付けられていて開放されてないタイプですと洗濯機が流れないと判断しエラーが出てストップしてしまう事もあります。

洗濯パンの排水口に泡が沢山出てきますが排水口つまりが起きていますか?

洗剤の量が多すぎた時になる事がありますしホースの差込み具合によってもトラップ内の残水が必要以上に拡散されて泡立ってしまう事もあります。

水と共に泡が流れ出る場合は軽度でもつまりの状況が発生していると考えても良いかもしれません。

洗濯排水口つまりの修理方法は私でも簡単に出来ますか?

ただし排水口が洗濯機の下に入ってしまっている場合は洗濯機の移動が必要となりますので簡単に行えない場合もあります。

また排水トラップが鋳物製(鉄製)の場合も専用工具等が必要になる為簡単な修理方法では直せない事もあります。

洗濯場の排水口つまりが起きるのは何が詰まってしまうからですか?

要は毛ゴミですね。

これに洗剤の油分が付き絡み合った繊維ゴミとなりドロッとした固形物になります。

また衣類に付着していたヘアピンや輪ゴムなどの小さな異物が排水と共に流れトラップで毛ゴミを絡ます原因となる事もあります。