サイト内検索

台所の排水口のつまりを起こさないためには、油や食材を排水溝に流さないことが大事です。

例えば鍋やフライパンに残った油は、キッチンペーパーなどでふき取ってから、洗うというような日頃の対策がポイントになります。

そのような対策を行っていたとしても、洗剤カスやぬめり・油汚れが出るためシンクや排水溝は定期的に掃除をしましょう。

今回はプロが直伝する排水口つまりの直し方や掃除方法を以下のポイントを踏まえながら解説します。

- 掃除をする前に準備するもの

- 排水口の掃除の仕方

- 軽い詰まりが起きた時の対処

- 詰まりに効果的な身近なアイテム

上記の対策を行ってもつまりが解消しない場合は、ラバーカップでつまり除去を行ってみましょう。

台所設備の劣化や排水管などが問題の場合は、交換や修理を検討しましょう。

目次

台所の排水口に水が溜まり流しがプールの様に・・・

お台所で食器を洗っていると、だんだん排水口に水が溜まってきて流しがプールの様になってしまう。

あっ、詰まった!

どうしよう、流れない!

朝、昼、晩、毎日使う台所ですので、こんな事が起きてもおかしくはありません。

ある程度住まいも年数が経てばどこでも起こり得る事です。

そもそも台所はトイレと違って”物”固形物が流れる所ではありません。

しかし、使い方によっては細かい食材ゴミや野菜の切れはし等々、流れてしまう場合もあります。

その他、たまに小さく切って使っていたスポンジや鉄たわし、ペットボトルなど容器の蓋が配管の中に入ってしまう、スプーンや箸を落としてしまって、そこにゴミがたまり詰まりになってしまう、などのケースもあります。

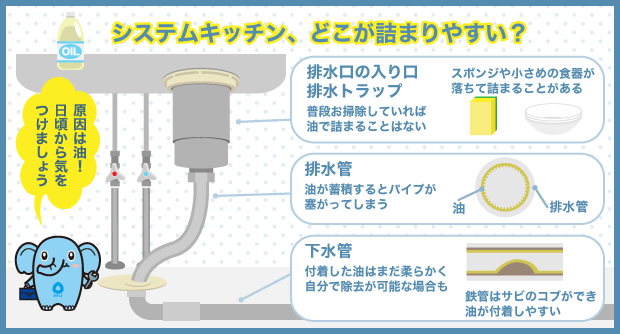

しかし、大半の原因は油分(油、脂)による詰まりが多いです。

昨今、昔と違って揚げ物の油をそのまま直接に排水口へ流してしまう方はいらっしゃらないと思います。

市販の油固め粉などを使って固めて捨てたり、少量であれば新聞紙などで吸いとってから捨てたりしてると思います。

しかし今、我々の生活で油分の含んだ水を流さないようにするのは不可能でしょう。

豚肉を茹でたお鍋のお湯やラーメンの残り汁など、そのまま一日放置すると冷えた水の上に浮いて固形になった油、脂(ラード)を見てゾッとします。

こんなのが身体に入っていけばコレステロールが・・・なんて。

排水管も同じです。

身体にコレステロールが溜まるのと同じ様に、排水管の中にも少しずつ油が付着していき何年も経てば当然詰まりの原因になるでしょう。

私の家ではラーメンは食べない、油料理は食べない、フライパンやお皿は紙で拭いてから洗う、など色々聞きますがそれでも一切水しか流さないというのは無理でしょう。

家の中で詰まりが起きる可能性のある場所は、台所、洗面所、浴室、洗濯場、トイレの5カ所です。

その中でも台所の詰まりは、重度の詰まりになると一番改善が大変と言っても過言ではありません。

それぞれの詰まりの主な原因は、洗面所・浴室は「毛ゴミ、石鹸汚れ」、洗濯場は「繊維カス」、トイレは「汚物、トイレットペーパー」、台所は「油脂の塊り」です。洗面所、浴室、洗濯場、トイレの詰まりは取り除いたり、押し流したりして詰まりを除去しますが、台所の油・脂の塊による詰まりは「溶かす」必要があるのです。

しかも、重度の詰まりになると油脂の塊りが石鹸の様に固くなる為、非常に溶けにくくなります。

このような理由で、台所の詰まりが一番大変なのです。

重度の台所詰まりになると、電動トーラーと言う電動式のワイヤー機器や高圧洗浄機の使用が必要になるでしょう。

修理代も他の詰まりと比べて高くなる傾向にあります。

なので、特に台所の詰まりは重症にしないことが大事です。

何も意識しないで使用していると、どこかで重症の詰まりが起きてしまうので、日頃の行動でそれを回避できるようにしましょう。

さて、それではどうすればいいの?

その為には、台所が少しでも普段から詰まらない様にする為の努力をしましょう。

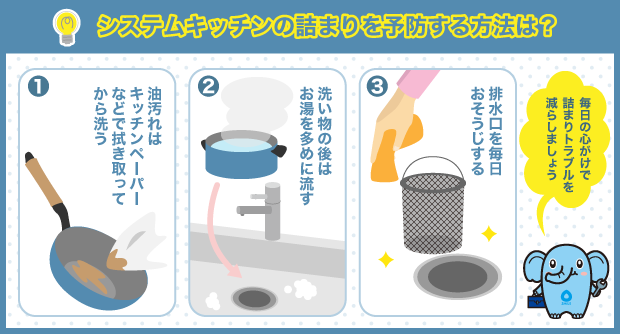

フライパンやお皿の油をキッチンペーパーでさっと拭き取って、流す油の量を減らすというのもその一つでしょう。

でも、もっと大切な事は『日々のお掃除』です。

排水口のヌメリも油断できません。

最初は色の無い単なるヌルヌルぬめりも、段々茶色のドロドロヘドロになり、それが気がつくと黒い寒天の様になり、最終的には排水管の中で白い石鹸の様になってしまいます。

軽いぬめりのうちは、掃除も簡単。

しかし、茶色のドロドロヘドロになると掃除をするのも気が重い、触るのやだ!なんて思ってしまいます。

一度しっかり大掃除で綺麗にしてしまえば、排水口に手を入れるのもそんなに嫌じゃないはずです。一週間に2〜3回でも十分だと思いますが、出来ればお皿をあと2〜3枚洗うつもりで、排水口のカゴ、排水口の中にかぶせてあるお椀、排水口の水の溜まっている溝を掃除用スポンジでさっとひと撫で、それで終わりです。

一週間に2〜3回でも行えば、そんなにぬめってないはずです。

カゴのゴミを捨てる時も気持ち良く捨てられます。

まずはこれを機会に大掃除!

「お湯」を使用する方法について少し詳しくご説明いたします。

台所詰まりの原因は主に油脂の塊りです。

そして、固形物化した油脂は石鹸の様な物体になります。

この固形物化した油脂は熱で多少緩みます。そして熱によって溶けたり、ボロボロになったりします。

本来は、高温であればあるほど油脂の塊りは溶けやすくなりますが、温度が高ければ良いというものではありません。

何故かと言うと、お湯を流す排水設備にはそれぞれ「耐熱温度」というものがあるからです。

お湯は、沸かせば100℃まで上げることが出来ますが、排水設備に使われている塩化ビニールは、耐熱温度が60℃~80℃程なのです。

沸騰したヤカンのお湯をシンクに流す場合、本来は水を流しながら流したり、冷まして温度を下げてから流したりするとより安全です。

ただし、カップラーメンなどのインスタント食品に入れる量を沸かすのであれば、残ったお湯の量も多く無いので、流しても早く温度が下がる為、そこまで過敏になる必要はありません。

そして、普通に台所を使用している分には、大量の沸騰したお湯をシンクに流すというシチュエーションはあまり無いでしょう。

気を付けたいのは、「詰まりの除去を目的としたお湯の使用をする時」です。

沸騰したお湯を大量に流すと、排水管が変形したり破損したりする恐れがあります。

詰まりの除去や予防には、決して沸騰したお湯は使わないでください。

詰まり除去で使用する効果的なお湯の温度は「60℃」です。

60℃のお湯であれば排水設備に異常を起こすことなく、油脂の塊りを溶かしたり柔らかくしたりすることが出来ます。

ちなみに、給湯器の設定温度の上限は、ほとんどが60℃ですね。

お湯を使った詰まりの予防法は「60℃のお湯を5分間流し続ける」という方法です。

- 給湯器の操作パネルで設定温度を60℃にセットします。

- 台所の蛇口からお湯を出し、そのまま3~5分間流し続けます。

- 5分経ったらお湯を止めて、設定温度を通常の温度に戻します。

頻度は1~2週に1回位で良いと思います。

あまりやり過ぎても、水道代やガス代が勿体ないので無駄にならないようにしましょう。

汚れの溜まっていない排水管にやっても全く意味がありません。

お湯を流すという方法は、一番簡単で手間のかからない予防法です。

ぜひ実践してみてください。

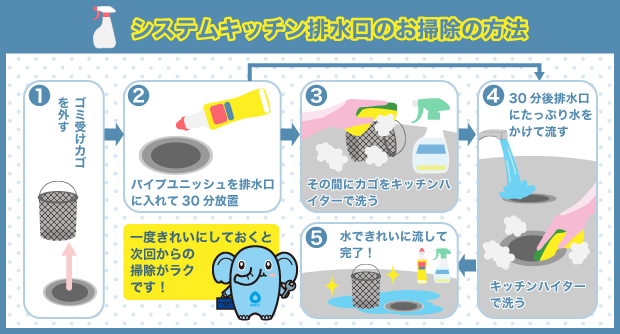

掃除方法は皆さんご存知の通り

掃除用具を用意します

ゴム手袋、キッチン用お掃除洗剤、スポンジ、バケツ、重曹、お酢を用意します。(ゴミ用のポリ袋もあると良いでしょう。)

重曹を入れるための準備

バケツにお湯を入れ重曹を適量入れて溶かします。

”ワン”の外し方

排水口の蓋、カゴ(カゴの中の食材ゴミを取り除いて)、排水口中の”ワン”を順番に外し、バケツの中に入れておきます。排水口中のワンは左右に回せば外れます。

※台所の排水口にはいくつかの種類があります。(小さなバケツの様なBoxを排水栓と呼びます。

又は、この排水栓をトラップと呼び、台所のトラップは中にお椀の様なカップをかぶせてあるのでワントラップと呼びます。)

大体はBox型で流しの大きさによって、大きい口の物と小さい口の物があり、中に取付てあるカゴやワンが違います。

又、最近ではキッチンの下の収納が広く使える様にBox型ではない浅型の排水口も見られます。

浅型の場合、トラップは収納中についていて、トラップのお掃除は簡単には出来ませんので無理に外してお掃除をする事はおススメ出来ません。

ワントラップを外した後

水の溜まっているドーナツ状の排水溝に野菜の切り屑など大きな食材が落ちている事もあります。

必ず手で拾って溝の中の固形ごみを取り除きます。

排水口入り口付近の清掃

長い事お掃除をしていない排水口にはぬめりが黒く柔らかい寒天状になっている物や白く石鹸の様になっている物が付着しています。

これも手で取ってゴミ袋に入れて処分して下さい。

この固形物を中央の排水口の中に絶対に落とさないで下さい。

汚い、気持ち悪いと排水口中央に落としてしまう方が多く、それが原因で直後に、詰まってしまう事があります。くれぐれもご注意下さい。

排水口内の清掃

キッチン用洗剤とスポンジで排水口の中のお掃除をします。

中央の排水口の中についている汚れは無理に取り除かないで下さい。

歯ブラシ等でお掃除をしようとして歯ブラシを中に落としてしまい、業者を呼んで取ってもらうなんてケースもありますのでご注意下さい。

排水口部品の清掃と取付

バケツに入れてある、フタ、カゴ、ワンを取り出します。バケツのお湯を捨て新しいお湯を入れフタ、カゴ、ワンをスポンジで洗って下さい。

洗い終わったらバケツのお湯を流し、流水で洗い、外した順で取付て終了です。

後は、日々食器を洗うつもりでお掃除

ただ、日々頑張ってお掃除をしても、排水管の形状や構造、築年数により、経年による詰まりも起こる事があります。

台所排水口の掃除方法を動画で解説します

もし、詰まってしまって流れない様な時の直し方、対処方法

軽い詰まりの場合の対処法

洗い物をしていると流しに水が溜まってしまうが、水を止めると少しずつ流れて水が少なくなります。

流れてはいますが詰まりかけているという状態ですね。

詰まり除去に向けての前準備

時間が経つと水が少なくなっていく場合は、水が引くまで待ちます。

ゴボッゴボッと音がしたら・・・

トラップ類を外す

排水口フタ、カゴを外し排水溝まで水が下がっていたら、ワンを外します。

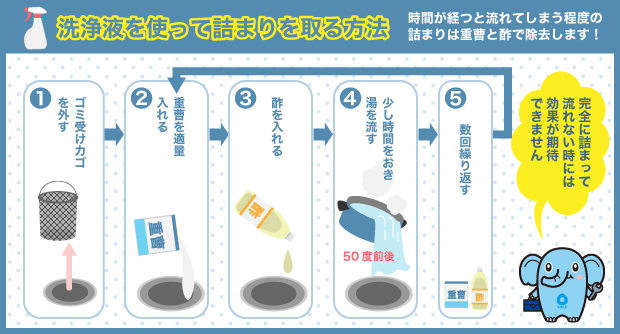

重曹・お酢を入れる

中央の穴を懐中電気等のライトで覗き、水面がかなり下がったら、中央の穴に重曹を適量入れ、続けてお酢を適量入れしばらく水は流さず、時間を置きます。(20分〜30分位)

ただし、重曹はあくまでぬめり取りが基本なので、詰まりが酷い場合にはなかなか直すのは難しいでしょう。

解消されたかの確認

時間が経ったら蛇口を開きお湯を流します。

それでもダメなときは

お湯を流してもまだある程度水が溜まってしまう場合はこれを何回か繰り返し行います。

軽い詰まりの場合は若干でも流れが良くなるか、詰まりが解消されるかもしれませんが、全く変化が無い場合はそれ以上無理をしないで下さい。

※この場合、次の方法として、ラバーカップを使用してみます。

1.浅型排水口の場合

2.シンク下の収納を開けると排水栓の下が蛇腹ホースで配管されている場合。

床下の排水管が詰まっている時は、ラバーカップの使用は漏水の危険性がありますので、これ以上の詰まり直しはせず、水道業者へご相談下さい

排水栓下の配管が床上の排水塩ビ管と直接つながっている場合は床上排水詰まり、床下排水詰まり共に、ラバーカップを使用して見て下さい。

では、ラバーカップの使い方をご説明します。

まず、台所シンクにラバーカップを使う上でのポイントは「作業がしにくい」ということがあります。

便器や浴室等の排水口は膝丈よりも低い位置にある為、ラバーカップの作業は行いやすいですが、台所シンクの排水口は腰丈よりも高い位置にあるので力が入れにくく、ラバーカップを扱いにくいという特徴があります。

まずはこのことを理解しておきましょう。

では手順をご説明いたします。

- シンク内にある物(ゴミかご、ワントラップ、三角コーナー、桶等)を取り除く

- シンクの水量を調整する

- ラバーカップは排水口に対して垂直にセットする

- ゆっくり押し込み素早く引く

- 5分間位繰り返す

・シンクの中には何も無いようにしましょう。

・ラバーカップのゴム部が水に浸かる位の水量に調整します。

・少ない場合は水を足し、多い場合は灯油ポンプでバケツに水を移して調整します。

・ラバーカップを垂直にセットし、排水口との間に隙間が出来ないよう密閉します。

※排水口の位置が高い為、ラバーカップが斜めになりやすいのでご注意ください。

斜めになるということはゴムと排水口の接続部に隙間が出来るということです。

隙間があるとラバーカップの効果は半減してしまいます。

・斜めに動かさないよう注意しましょう。

※ラバーカップは詰まりとラバーカップの間を真空にし、動かすことで水流を起こし、その水流で詰まりを動かして除去するという道具です。

空気や水を押し込むのではなく、真空にして水を引っ張るという使い方が正しい使用方法です。

間違えやすいポイントなので気を付けましょう。

また、詰まっている排水口で押す方を強くすると、水の逃げ場がなくなり周囲に飛び散りますので、絶対にやらないでください。

※台所シンクの排水口位置が高いからといって、脚立などに乗っての作業はしないでください。

転倒して怪我をする恐れがあります。

・ラバーカップは動かせる水の量が少ないので、1、2回やったくらいでは効果がありません。最低、2~3分間位は続けましょう。

ラバーカップを使用する場合は必ず収納扉を開けて、念の為漏水確認をしながら行なって下さい。

又、年数の古い建物や古い集合住宅で鉄管を使用し配管されている場合など、ラバーカップは多少でも、やり方によって配管に負担がかかりますので、決して無理せずに行なって下さい。

現在はホームセンターやネット通販等で詰まり直し用具、用品が多数販売されています。

・簡易的なワイヤーによる詰まり直し道具

・簡易吸引ポンプ式詰まり直し道具

・業務用パイプクリーナー

等々

使用する場合は必ず使用上の注意を良く読み、理解した上で十分に注意しながら使用して下さい

最後につまりはほとんどが排水管の中の見えない所で起こるものです。

-

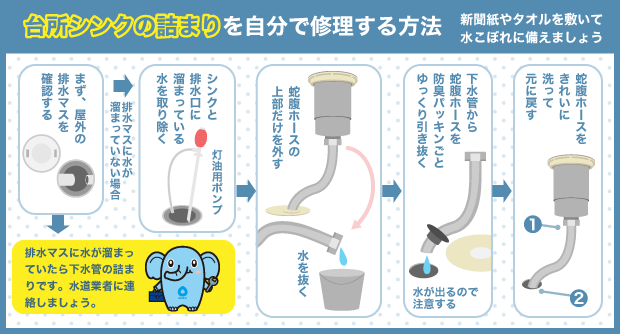

蛇腹ホースを取り外して洗浄する時の注意点

- 固くなっている蛇腹ホースを取り外す場合は、割らないように注意

- 蛇腹ホースの洗浄はバケツの中で行う

- 蛇腹ホースを洗浄して取り付ける時、防臭パッキンに注意

蛇腹ホースは名前の通り、蛇のお腹の様に細かい節があり、この節があることによって形を自在に変形できる排水設備です。

しかし、年月が経つと蛇腹ホースは固くなり、曲げようとすると簡単に割れて(裂けて)しまいます。

蛇腹ホースが固くなっている時は、取り扱いに注意しましょう。

また、蛇腹ホースが固い状態で詰まっていた場合は、蛇腹ホースを新しい物に交換するという選択肢もあります。

蛇腹ホース内に汚れが溜まって詰まっていた場合、洗面台や浴室の床で洗浄すると詰まっていた汚れが洗面所や浴室の排水口、排水管に流れてしまいます。

そうなると新たな詰まりが発生する恐れがあります。

洗浄はバケツの中で行い、取り出した汚れはトイレに流すか、マスがあればマスに流しましょう。

また、汚れを流した後はキレイな水でもう一度流しましょう。

蛇腹ホースを取り付ける時は、防臭パッキンの取り付けも注意しましょう。

防臭パッキンは名前の通り「臭いを防ぐ」為の部品です。曖昧に防臭パッキンを取り付けると、しっかり取り付け出来ずに下水臭が上がって来ます。

蛇腹ホースの取り付けだけに意識が行くと、防臭パッキンの取り付けが甘くなりやすいので気を付けましょう。

プロの我々でも詰まり直しの作業は安易に考えず色々な状況を確認し原因を考えながら慎重に作業を致します。

何度も同じ事を書きますが、決して無理をせず、やり過ぎず、注意しながら行なってみて下さい。